La Genetica di Mendel

Chi era Gregor Mendel?

Era un monaco boemo (lattuale Cechia), che nel 1865 pubblicò i risultati di varie sperimentazioni che gli permisero di formulare le leggi che stanno alla base dell'ereditarietà. A quell' epoca non si conosceva l'esistenza del DNA nè dei geni o dei cromosomi , tuttavia grazie a suoi esperimenti intuì i meccanismi di trasmissione dei caratteri ereditari che sono alla base della moderna genetica .

Come procedette nei suoi esperimenti?

Per i suoi esperimenti Mendel scelse il pisello, una pianta robusta,dallo sviluppo rapido e facile da coltivare in ambienti ristretti come quelli degli i orti monastici.

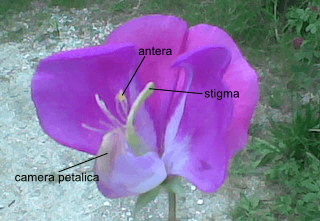

La pianta di pisello possiede un fiore ermafrodita, che porta cioè entrambi gli organi sessuali; questa caratteristica, unita a quella della particolare morfologia dei petali, permette l'autofecondazione (fecondazione autogama) e impedisce nello stesso tempo l'impollinazione incrociata accidentale, evitando così di confondere i risultati degli esperimenti.

Cosa si intende per linea Pura?

Prima di tutto Mendel selezionò delle linee pure per ciascun carattere: in pratica fece germinare i semi acquistati e, una volta che i fiori avevano raggiunto la maturità sessuale, lasciò che si autoimpollinassero. Questa operazione, svolta per varie generazioni, alla fine gli permise di selezionare solo quelle piante che mostravano stabilmente il carattere voluto.

Alla luce delle conoscenze attuali i geni responsabili dello stesso carattere (Es colore del fiore)si esprimevano nella stessa maniera.

Era un monaco boemo (lattuale Cechia), che nel 1865 pubblicò i risultati di varie sperimentazioni che gli permisero di formulare le leggi che stanno alla base dell'ereditarietà. A quell' epoca non si conosceva l'esistenza del DNA nè dei geni o dei cromosomi , tuttavia grazie a suoi esperimenti intuì i meccanismi di trasmissione dei caratteri ereditari che sono alla base della moderna genetica .

Come procedette nei suoi esperimenti?

Per i suoi esperimenti Mendel scelse il pisello, una pianta robusta,dallo sviluppo rapido e facile da coltivare in ambienti ristretti come quelli degli i orti monastici.

La pianta di pisello possiede un fiore ermafrodita, che porta cioè entrambi gli organi sessuali; questa caratteristica, unita a quella della particolare morfologia dei petali, permette l'autofecondazione (fecondazione autogama) e impedisce nello stesso tempo l'impollinazione incrociata accidentale, evitando così di confondere i risultati degli esperimenti.

Cosa si intende per linea Pura?

Prima di tutto Mendel selezionò delle linee pure per ciascun carattere: in pratica fece germinare i semi acquistati e, una volta che i fiori avevano raggiunto la maturità sessuale, lasciò che si autoimpollinassero. Questa operazione, svolta per varie generazioni, alla fine gli permise di selezionare solo quelle piante che mostravano stabilmente il carattere voluto.

Alla luce delle conoscenze attuali i geni responsabili dello stesso carattere (Es colore del fiore)si esprimevano nella stessa maniera.

Come giunse alla legge della dominanza?

Successivamente incrociò tra loro le piante che mostravano i due caratteri antagonisti, utilizzando come principio lo studio di un solo carattere alla volta. Prima che i fiori raggiungessero la maturità sessuale rimosse gli stami e le antere (strutture riproduttive maschili che producono il polline, cioè i gameti maschili), lasciando al suo posto lo stigma (struttura riproduttiva femminile). Una volta che i fiori delle piante con il carattere antagonista erano maturi, vennero prese le antere e, con l'aiuto di un pennello, furono cosparsi di polline gli stigmi dei fiori appartenenti all'altra linea parentale. Ciò viene detta impollinazione incrociata e porta alla formazione degli ibridi. Sulle piante che risultavano da questa impollinazione, cioè la prima generazione filiale (F1), Mendel vide che si manifestava un solo carattere.

La segregazione dei caratteri

Da questa prima parte della sperimentazione deriva il principio o legge della dominanza: in un incrocio tra due linee pure, la progenie si manifesta sempre con un solo carattere, detto dominante. Per capire che fine avesse fatto il carattere antagonista, Mendel fece autoimpollinare le piante della F1. Egli vide che le caratteristiche "scomparse" nella F1, riapparivano in minima parte nella F2, sempre nello stesso rapporto di 3:1 circa. Il carattere che compare al 25% nella seconda generazione filiale viene detto recessivo.

Mendel capì che la comparsa e la scomparsa dei caratteri era dovuta al fatto che essi venissero determinati da fattori discreti (oggi sappiamo che che sono le coppie di cromosomi omologhi) e che questi fattori si potessero separare. L'intuizione geniale fu quella di pensarli presenti in coppie e che queste coppie si separassero durante la formazione dei gameti.

Da questi risultati discende la seconda legge di Mendel detta legge della segregazione (cioè separazione) o disgiunzione dei caratteri, la quale afferma che ogni individuo presenta due fattori (almeno due geni) per ogni carattere; i membri di ogni coppia si separano durante la formazione dei gameti.

Oggi sappiamo che questi fattori responsabili dell'espressione dei caratteri fenotipici sono i geni, presenti in due varianti sui cromosomi omologhi. Queste varianti vengono dette alleli.

L'allele dominante per un carattere viene indicato con una lettera maiuscola (lettera che richiama in qualche modo l'espressione di quel carattere: ad esempio R potrebbe indicare il colore rosso dei petali di un fiore); quello recessivo viene indicato con la stessa lettera, ma minuscola (ad esempio r, anche se presenta petali bianchi). Se i due alleli sono entrambi dominanti o entrambi recessivi, l'organismo è detto omozigote per quel determinato carattere; nel caso in cui ci sia concomitanza degli alleli, cioè uno dominante e l'altro recessivo, viene detto eterozigote.

Questo assetto genetico, presente quindi nel genoma di ogni organismo, viene detto genotipo. La maniera con cui gli alleli si manifestano viene definita fenotipo.

Successivamente incrociò tra loro le piante che mostravano i due caratteri antagonisti, utilizzando come principio lo studio di un solo carattere alla volta. Prima che i fiori raggiungessero la maturità sessuale rimosse gli stami e le antere (strutture riproduttive maschili che producono il polline, cioè i gameti maschili), lasciando al suo posto lo stigma (struttura riproduttiva femminile). Una volta che i fiori delle piante con il carattere antagonista erano maturi, vennero prese le antere e, con l'aiuto di un pennello, furono cosparsi di polline gli stigmi dei fiori appartenenti all'altra linea parentale. Ciò viene detta impollinazione incrociata e porta alla formazione degli ibridi. Sulle piante che risultavano da questa impollinazione, cioè la prima generazione filiale (F1), Mendel vide che si manifestava un solo carattere.

La segregazione dei caratteri

Da questa prima parte della sperimentazione deriva il principio o legge della dominanza: in un incrocio tra due linee pure, la progenie si manifesta sempre con un solo carattere, detto dominante. Per capire che fine avesse fatto il carattere antagonista, Mendel fece autoimpollinare le piante della F1. Egli vide che le caratteristiche "scomparse" nella F1, riapparivano in minima parte nella F2, sempre nello stesso rapporto di 3:1 circa. Il carattere che compare al 25% nella seconda generazione filiale viene detto recessivo.

Mendel capì che la comparsa e la scomparsa dei caratteri era dovuta al fatto che essi venissero determinati da fattori discreti (oggi sappiamo che che sono le coppie di cromosomi omologhi) e che questi fattori si potessero separare. L'intuizione geniale fu quella di pensarli presenti in coppie e che queste coppie si separassero durante la formazione dei gameti.

Da questi risultati discende la seconda legge di Mendel detta legge della segregazione (cioè separazione) o disgiunzione dei caratteri, la quale afferma che ogni individuo presenta due fattori (almeno due geni) per ogni carattere; i membri di ogni coppia si separano durante la formazione dei gameti.

Oggi sappiamo che questi fattori responsabili dell'espressione dei caratteri fenotipici sono i geni, presenti in due varianti sui cromosomi omologhi. Queste varianti vengono dette alleli.

L'allele dominante per un carattere viene indicato con una lettera maiuscola (lettera che richiama in qualche modo l'espressione di quel carattere: ad esempio R potrebbe indicare il colore rosso dei petali di un fiore); quello recessivo viene indicato con la stessa lettera, ma minuscola (ad esempio r, anche se presenta petali bianchi). Se i due alleli sono entrambi dominanti o entrambi recessivi, l'organismo è detto omozigote per quel determinato carattere; nel caso in cui ci sia concomitanza degli alleli, cioè uno dominante e l'altro recessivo, viene detto eterozigote.

Questo assetto genetico, presente quindi nel genoma di ogni organismo, viene detto genotipo. La maniera con cui gli alleli si manifestano viene definita fenotipo.

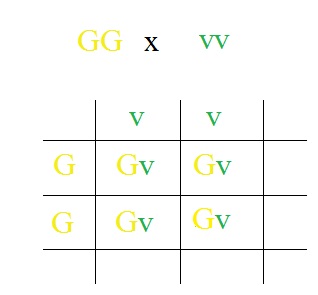

INCROCIO DI DUE LINEE PURE RELATIVE AL COLORE DEL SEME DEL PISELLO

Torniamo agli esperimenti con i piselli: ad esempio consideriamo il colore dei semi giallo (dominante) e verde (recessivo).

Nella prima generazione F1 il carattere recessivo non si manifesta poichè tutti i componenti di questa saranno eterozigoti quindi valendo la legge della diminanzamanifesteranno solo il carattere dominante pur conservando quello recessivo. Questo , come vedremo, si manifesterà nella seconda generazione cioé incrociando due individui della prima generazione eterozigoti.

Il fenotipo quindi dipende dal genotipo.

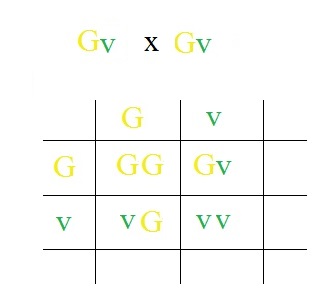

INCROCIO DI DUE IBRIDI DELLA F1

Se incrociamo due ibridi della F1 avremo il 25% degli individui omozigoti dominanti, il 25 % omozigoti recessivi e il 50% di eterozigoti.

Quindi per il pisello essendo valida per questo carattere la legge della dominanza nella F2 il 75% degli individui manifesterà il carattere dominante mentre il 25% manifesterà quello recessivo.

Esempio di un carattere umano che segue la legge della dominanza

Facciamo un esempio più vicino alla nostra specie. Sappiamo che il lobo auricolare dell'uomo si può presentare libero e allungato oppure corto e attaccato al viso. Il primo carattere è dominante nella specie umana e lo indicheremo con una "E" maiuscola (dall'inglese earlobe), mentre il secondo è un carattere recessivo; andrà quindi indicato con una "e" minuscola. Possiamo raggruppare ledefinizioni viste sopra in una tabella esplicativa:

Alleli possibili Genotipi Fenotipi

E EE (omozigote dominante) lobi liberi

e ee (omozigote recessivo) lobi attaccati

Ee (eterozigote) lobi liberi

Non bisogna cadere nell'errore di considerare il carattere recessivo nell'accezione negativa. Questo termine non ha nulla a che vedere con il "valore" dell'allele ma descrive semplicemente la modalità con cui esso può essere espresso. I caratteri recessivi non sono chiamati così perché sono svantaggiosi ma solo perché possono essere espressi fenotipicamente solo nella condizione di omozigosi.

Alleli possibili Genotipi Fenotipi

E EE (omozigote dominante) lobi liberi

e ee (omozigote recessivo) lobi attaccati

Ee (eterozigote) lobi liberi

Non bisogna cadere nell'errore di considerare il carattere recessivo nell'accezione negativa. Questo termine non ha nulla a che vedere con il "valore" dell'allele ma descrive semplicemente la modalità con cui esso può essere espresso. I caratteri recessivi non sono chiamati così perché sono svantaggiosi ma solo perché possono essere espressi fenotipicamente solo nella condizione di omozigosi.